Epéntesis (Del lat. epenthĕsis, y este del gr. ἐπένθεσις, intercalación): 1. f. Fon. Figura de dicción que consiste en añadir algún sonido dentro de un vocablo; p. ej., en corónica por crónica y en tendré por tenré.

domingo, 27 de abril de 2025

Elogio de la poesía

lunes, 21 de abril de 2025

¡Viva la bohemia!

Acudo hoy a la exposición ¡Viva la bohemia! en el Museo de Historia de Madrid con mi buen amigo y admirable escritor Óscar Curieses. Uno no puede ser literato (o pretenderlo, al menos), estar en Madrid y no visitar una exposición como esta, que revela uno de los movimientos estético-sociales —si es que la bohemia lo fue— más característicos y duraderos —surgió en España a principios del último tercio del siglo XIX y murió con la Guerra Civil, medio siglo después— de la capital y, por extensión, de un país pobre y exhausto. El Museo de Historia está enfrente del Tribunal de Cuentas, una venerable institución que ha contado entre sus filas con uno de los principales representantes de la bohemia, precisamente: Emilio Carrere, al que su padre colocó en el Tribunal y donde él hacía un horario, cuando lo hacía, ajustado a sus necesidades trasnochadoras, cafetinescas y literarias. Cuando se presentaba en el trabajo, siempre lo hacía tarde, y en cierta ocasión su jefe lo llamó a su despacho y le advirtió: “Mire usted, con esa manía de retrasarse, va a llegar un momento en el que se presentará usted todos los días al día siguiente”. (Carrere tenía una inclinación especial por refugiarse en lugares insospechados. Años más tarde, al estallar la Guerra Civil, lo hizo en el Sanatorio Psiquiátrico del Doctor León, para huir de la persecución de las hordas rojas, y se pasó los tres años del conflicto conviviendo pacíficamente con los locos, mientras los locos de fuera se mataban entre sí. Tras la Guerra, aquel bohemio que había sido Carrere, autor de títulos tan elocuentes como La tristeza del burdel, La copa de Verlaine o El caballero de la muerte, se dedicó a escribir poemas loando el Glorioso Alzamiento Nacional, lo que le devolvió cierta lamentable celebridad). Pero no solo la figura fantasmal de Carrere parece acompañarme en esta bohemia mañana de domingo: las circunstancias parecen aliarse también para que viva directamente la experiencia de la bohemia, entendida como cúmulo de penurias. Para llegar al Museo, he cogido el metro hasta Tribunal. En el vagón, en un asiento cercano, una obrera del turno nocturno, seguramente una limpiadora, le contaba a su madre por el móvil, a voz en grito, la pelea que había tenido con una negra en un autobús que había cogido al salir del trabajo, a cuenta de un desvío inesperado del autobús de la ruta establecida. Todo el vagón, todo el tren, diría yo, se ha enterado de las sórdidas cuitas de la mujer, y he sentido un fantástico alivio cuando la he dejado, en el interior del convoy, detallando las groserías que se ha intercambiado con la negra discrepante. No obstante, la sordidez goyesca que aún perdura en el país me ha perseguido hasta el exterior. Como he llegado con diez minutos de antelación a la cita con Óscar, y mientras lo esperaba sentado en un banco, detrás del Museo, he visto a un colgado de la noche pasar por delante de mí, dando tumbos, y menear todas las latas y botellas de cerveza o vino que habían dejado, en poyos y aceras, los participantes en el botellón nocturno que, sin duda, se había celebrado allí hacía pocas horas. El colgado no ha tenido éxito y ha seguido su tambaleante camino en busca de alcohol y nada. La bohemia, como es sabido, nace literariamente en Francia de la mano de Henri Murger, cuya colección de cuentos Escenas de la vida bohemia, publicada por entregas entre 1845 y 1849, constituyó la primera formalización —y legitimación— de la vida bohemia, la que definía el modus vivendi de los artistas —pintores y escritores— contrarios a las convenciones sociales —y, muy singularmente, al dinero y las comodidades de la clase burguesa— y entregados al ideal del arte. Este prototipo vital, atrincherado sobre todo en el Barrio Latino de París, pero que fue cobrando dimensión universal gracias a la obra de escritores como Baudelaire, Rimbaud y Verlaine, adquirió carta de naturaleza en España veinte años más tarde —a España todo viene llegando veinte años tarde desde Felipe II— con el relato autobiográfico El frac azul. Episodios de un joven flaco, del valenciano Enrique Pérez Escrich, publicado en 1864 (que luego resubtitularía Memorias de un joven flaco), al lado de cuyo ejemplar se encuentra un óleo del escritor, pintado por Ricardo Navarrete, en el que, en efecto, aparece flaco y levemente demacrado, como si aún no hubiera superado las estrecheces de su juventud errante. Encuentro que la dificultad para leer los carteles y cartelas de la exposición resulta coherente con lo expuesto: la iluminación escasa, casi inexistente, es condigna de las buhardillas sin electricidad (por falta de pago) de aquellos bohemios, al decir de Valle-Inclán, otro de sus ilustres, “impecunes y hampantes”. La exposición acoge muestras —libros, cartas, periódicos en los que colaboraban, retratos, objetos personales— de casi todos los bohemios españoles, y de casi todos los que participaron, directamente o indirectamente, en la bohemia. Y subrayo el “casi” porque, precisamente por ser bohemios, puede que alguno haya permanecido, hasta hoy mismo, en la misma invisibilidad en la que viviera hace un siglo. A los ilustres antecedentes franceses —se expone, por ejemplo, una primera edición, de 1888, de Les poètes maudits, de Verlaine (1888: otro annus mirabilis de la literatura; en ese año, en Valparaíso, se publicaba también Azul, de Rubén Darío, el libro con el que se inicia el modernismo en español)— y españoles, con Goya y Larra a la cabeza (del primero dijo Valle-Inclán que el esperpento lo había inventado él; y del segundo hay un hermoso retrato, pintado por Ricardo Baroja), se suman las figuras del propio Valle-Inclán, Ramón Gómez de la Serna, Alejandro Sawa, Francisco Villaespesa, Alfonso Vidal y Planas, Manuel Machado, Eliodoro Puche, Rafael Lasso de la Vega, Rafael Cansinos Assens, Armando Buscarini, Pedro Luis de Gálvez, Antonio de Hoyos y Vinent, el ya mencionado Emilio Carrere y un largo etcétera. Unos pocos lograron el éxito, literario y material; la mayoría vivió y murió en la miseria. Pero todos protagonizaron sucesos que, a la vez, maravillan y espeluznan. Alejandro Sawa, el “andaluz hiperbólico, poeta de odas y madrigales” que inspiró el personaje de Max Estrella de Luces de bohemia, de Valle-Inclán, quizá sea el más destacado. (Por cierto, que la cartela que habla de Luces de bohemia menciona a otro personaje de la obra, don Latino de Híspalis, aunque omite el acento del apellido: “Hispalis”. Las faltas de ortografía, abundantes en los textos de la exposición, serán otra demostración de coherencia con lo expuesto, como la iluminación insuficiente: los manuscritos de los bohemios estaban plagados de ellas). Sawa escribió muy poco (aunque con títulos muy reveladores de la vida difícil y oscura que llevó: Un vencido, Noche, también de 1888, o el póstumo Iluminaciones en la sombra), pero había residido en París y allí había conocido a alguno de los grandes astros franceses, como Verlaine, del que consta un retrato, hecho por Eugène Carrière en 1891, dedicado de su puño y letra a Sawa. También fue amigo de Rubén Darío, que prologó Iluminaciones en la sombra. Sin embargo, un bohemio siempre era un bohemio, y Sawa lo era de forma radical; en particular, era un hacha del sable, el noble arte de pedir dinero sin mendigar. En una vitrina se expone una carta, bien meliflua, en la que sableaba a su “amigo y maestro” Rubén, pero al lado de esta se lee otra, algunos años posterior, en la que amenaza gravemente a su protector si no le paga (la cartela dice “sino le paga”) 525 pesetas por varios artículos que Rubén había publicado en el diario argentino La Nación con su nombre, pero que había escrito él (Sawa hubo de ejercer de negro para sobrevivir): toda la bienquerencia de la primera misiva se convierte en espumarajos y furor en la segunda. De Alejandro Sawa consta asimismo el epitafio que le escribió Manuel Machado, ese que empieza: “Jamás hombre más nacido/ para el placer fue al dolor/ más derecho./ Jamás ninguno ha caído,/ con facha de vencedor,/ tan deshecho”. La cartela que lo reproduce ha omitido el acento de “caído”. El sable, en su modalidad epistolar de petición a los grandes escritores o las instituciones respetables, fue ejercido con constancia y deliberación por casi todos los bohemios españoles, y en ¡Viva la bohemia! encontramos otros ejemplos de este noble arte, como sendas cartas de don Ramón María del Valle-Inclán y Dorio de Gádex (seudónimo del gaditano Antonio Rey Moliné, al que Valle-Inclán también convirtió en personaje de su Luces de bohemia) a la Real Academia Española. La bohemia llamada heroica, cuyo más destacado representante fue el sevillano Sawa, también pertenecen otros escritores y periodistas, como Joaquín Dicenta, que dirigió revista Germinal, la más combativa y, diríamos hoy, antisistema de la época, junto con el periódico Don Quijote, célebre por la leyenda que acompañaba su cabecera: “El periódico que se compra, pero no se vende”. El apartado gráfico de esta suerte de bohemia, socialmente crítica y próxima a postulados anarquistas y comunistas, cobra una relevancia singular con emotivas obras de Manuel Benedito, como el óleo La familia del anarquista el día de su ejecución, de 1899; de Mateo Silvela, cuya Tienda de asilo pinta uno de aquellos antros de beneficencia donde se alimentaban tristemente los muchos pobres (y bohemios) del país; de Picasso, que también atravesó unos años de bohemia, y que así tituló, Bohemia maldita, un dibujo de 1901; y, sobre todo, de José Gutiérrez Solana, que aporta, entre otras piezas, un grabado terrorífico, Hombre y mujer desnudos, en el que las dos figuras aparecen desmembradas y con una imagen de la Virgen al fondo, el óleo La casa del arrabal, que describe un pavoroso prostíbulo, y otro óleo, Chulos y chulas, cuyos personajes presentan ojos espantados y rostros cadavéricos. La bohemia está plagada de personajes pintorescos, a la par que embrutecidos y deprimentes. Ahí está, por ejemplo, Florencio Moreno Godino, con cuyo asonantado seudónimo, Floro Moro Godo, aparece como uno de los personajes de El frac azul, y cuya obra más representativa es El último bohemio, publicado póstumamente en 1908. También encontramos a Fernando Villegas y Estrada, otro de los últimos bohemios, famoso por su único libro Café romántico y otros poemas, publicado en 1927, y del que Pedro José Vizoso acaba de publicar una magnífica edición en ArKadia. El legendario Alfonso Vidal y Planas también está presente con un ejemplar de su gran éxito teatral Santa Isabel de Ceres, que refiere el amor de un pintor por una prostituta a la que intenta redimir, y que tiene tintes autobiográficos, porque también él sacó del arroyo a su entonces mujer, Elena Manzanares. Por algunos maledicentes comentarios sobre su redimida esposa, Vidal y Planas le descerrajó un pistoletazo a su colega y antiguo amigo Luis Antón del Olmet, lo que le valió doce años de prisión, de los que cumplió tres. (En esto, los tiempos se han civilizado un poco: por algo parecido le pegó un puñetazo, pero no un tiro, Vargas Llosa a García Márquez; o Will Smith a Chris Rock). Algunos, no muchos, fueron bohemios con éxito. Francisco Villaespesa hacía giras multitudinarias por Hispanoamérica, y miles de personas acudían al puerto de Buenos Aires a recibirlo cuando llegaba en barco desde España. Hoy nadie lo lee. En la exposición damos con un ejemplar de La copa del rey de Thule, de 1916, con prólogo de nada menos que Juan Ramón Jiménez. También Manuel Machado, estratégicamente alineado con el Régimen durante y, sobre todo, después de la Guerra Civil, sobrevivió a los embates de la bohemia, publicando, a diferencia de Villaespesa, buenos libros, como Alma, en 1902 (del que, por cierto, me acabo de hacer con un facsímil del ejemplar dedicado a Dámaso Alonso, en el que el sesudo filólogo hizo anotaciones y jugosos dibujos, algunos eróticos). Asimismo, encontramos libros del ruso-hispano-alemán Ernesto Bark, como La santa bohemia (Bark, otro más de los convertidos por Valle-Inclán en personaje de Luces de bohemia, y al que también cita Alejandro Sawa en sus memorias), y, naturalmente, La sagrada cripta de Pombo, de Gómez de la Serna, el café donde el incansable grafómano reunía a todos los bohemios de la ciudad, o de paso por ella, que estuvieran dispuestos a rendirle la pleitesía necesaria (y por eso era “sagrada”). De ¡Viva la bohemia! salimos a un tiempo tristes y divertidos, y algo mareados por la falta de luz. Y yo no quiero dejar de consignar que, en las cartelas, el apellido del compositor español Pablo Sorozábal, mencionado por algo que ya no recuerdo, aparece sin acento; un acento que, en cambio, empenacha ignominiosamente todos los adverbios “solo” de la exposición.

lunes, 14 de abril de 2025

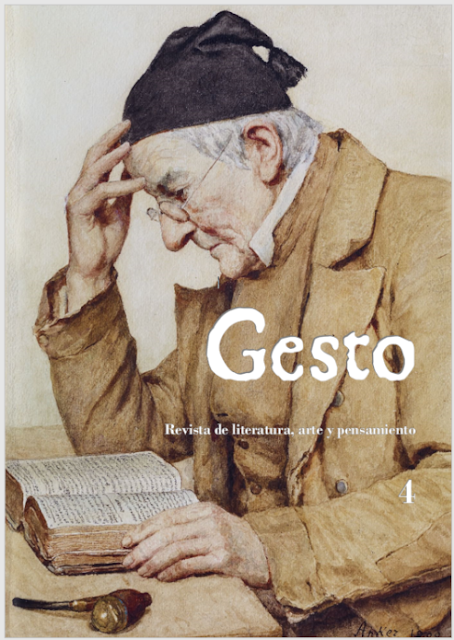

Gesto, número 4

Acaba de publicarse el número 4 (marzo, 2025) de Gesto. Revista de Literatura, Arte y Pensamiento, bajo la infatigable dirección de Juan Luis Calbarro. Esta nueva entrega confirma lo que ya demostraron los tres primeros números, y que no deja de sorprender a la muy minoritaria grey poética: ya no se hacen revistas como esta. En España, solo Surco, dirigida por el sevillano Antonio López Cañestro, está a esta altura. Gesto combina un cuidado formal exquisito con una atención igualmente esmerada a los contenidos. La cubierta de este número impresiona: el Hombre leyendo de Albert Anker, una acuarela de 1909, protagonizada por un anciano abismado en un libro, describe un ideal que se nos escurre entre los dedos, o que se nos desmorona ante los ojos, pero que sigue constituyendo, para una inmensa minoría, un ideal, una quimera posible, una necesidad existencial. Abre la revista, en el apartado de “Poesía”, una foto de los tres poetas que llevan años enarbolando en Tarragona la bandera de la mejor poesía en castellano (y también en catalán: dos de ellos han publicado asimismo en esta lengua): Alfredo Gavín Agustí, Juan López-Carrillo y Ramón García Mateos. Llamativamente, tanto los poemas de García Mateos como los de Alfredo Gavín son enumerativos: largas retahílas que ilustran o ejemplifican una idea o un deseo. Las piezas del primero, perequianas, se fundamentan en sostenidas anáforas: “me gusta...”, “no soporto...” y “si volviera a nacer...”, cuyo desarrollo resulta provocativo y vitalista, agridulce y ferozmente humano; y las del segundo incorporan también listas: en “Su intención es destruirte”, se enumeran los seres o las cosas que abrigan esa intención, y en “Ya me dirás quién te ama”, se consigna aquello que nadie hará por uno, porque, como sugiere la ironía del poema, nadie nos ama: “Ya me dirás quién te ama a ti/ (...) quién te dice palabras fértiles/ quién escoge tu ropa oscura,/ quién corre alegremente a verte,/ (...) quién te ofrece sus donuts gratis,/ quién te cede la entrada al cine/ quién se baja sus bragas fáciles...”. López-Carrillo, por su parte, aporta dos poemas breves en los que brillan, una vez más, su acreditada capacidad autoirónica y sus hechuras de moralista bienhumorado, valga la paradoja: “Mi cena de ayer, amigo Carlos,/ consistió en un par de huevos fritos/ con pimientos del piquillo./ En el aceite antes freí una cabeza de ajos,/ ajos que, como es menester, esparcí por el plato./ La cena resultó deliciosa,/ exquisita si hubiera añadido una de esas morcillas./ De todo esto, amigo mío, saco una conclusión:/ morirse es una mierda”. En esta primera y más importante sección poética, encontramos asimismo trabajos de los españoles Marisa López Soria, Ángel Fernández Benéitez —con un poema de corte clásico y espíritu desengañado en forma epistolar—, Anxo Pastor —cuyos dos poemas se publican, mecanografiados, en la hoja original en que fueron escritos; Pastor, que también es pintor, añade a ellos un precioso dibujo, “Durmintes” [‘durmientes’], de figuras filiformes y ondulantes—, José Luis Martínez Valero y Fulgencio Martínez; de la dominicana residente en Nueva York Yrene Santos; y de la mexicana Ana Franco Ortuño, que practica una literatura neovanguardista, fracturada y palpitante, como revela el breve poema “El viento”: “Algo que me nombraba a mí,/ no a mí, al viento/ que nombra el viento,/ no, a mí;/ algo/ que nombra viento/ y que se llama el vientre”. En la sección de narrativa, se recogen dos relatos del libro inédito Cuentos desobedientes, de Josefina Martos Peregrín: ”Folías impúdicas” y “Nadie ha vuelto...”. En la de ensayo, José María Castrillón colabora con una espléndida lectura de la poesía de Antonio Gamoneda, Christian T. Arjona analiza el poema “Para romper hay que romperse”, de mi libro Hombre solo, y Sebastián Gámez Millán celebra la reciente salvación del derrumbe y la ruina de la casa de Vicente Aleixandre —el famoso caserón de la calle Velingtonia, infaustamente abandonado durante años— y la influencia del autor de La destrucción o el amor en un poema de juventud dedicado a su madre, “Elegía a unos brazos”. Como Gesto también está abierto al olvidadísimo género del teatro escrito, Teresa Domingo Catalá, otra escritora tarraconense, aporta una suerte de paso contemporáneo, esperpéntico y descacharrante, lleno de referencias sexuales y no lejano al teatro del absurdo, en el que dialogan un hombre, funcionario de la Seguridad Social, y una mujer que le hace preguntas. La sección de traducción se compone de una amplia selección de poemas del francés Maurice Rollinat, a cargo de Pedro José Vizoso, que también suscribe un esclarecedor artículo introductorio (Vizoso lleva años descubriéndonos la interminable galaxia de los poetas simbolistas franceses, del que Rollinat es el último astro, de momento); del capítulo 13 de Memorias de un ángel bastardo, una autobiografía de juventud del estadounidense Harold Norse, traducido por un servidor (el libro se ha publicado en 2024 en Hojas de Hierba; di cuenta de ello en este blog: https://eduardomoga1.blogspot.com/2024/11/memorias-de-un-angel-bastardo.html); y de cuatro poemas de la poeta china Yu Xiuhua, cuya versión al español y nota introductoria corren a cargo de Yu Hongting. Las traducciones de Rollinat y Xiuhua son bilingües: los textos originales del primero van a pie de página y los de la segunda, acaradas; y estas, con sus ideogramas en tinta dorada, golpean feliz y enigmáticamente los ojos. Finalmente, en la sección de crítica, titulada “Puntos de vista”, ven la luz sendas reseñas de Condición de los amantes, de Juan Vico —un novelista que no renuncia a su esencial condición de poeta—, firmada también por un servidor (una reseña que, por una de esas malandanzas tan características del mundo editorial poético, ha tardado tres años en aparecer), y de Las fuerzas débiles, de Adalber Salas y Elisa Díaz Castelo, a cargo de José Luis Gómez Toré.

Reproduzco a continuación la reseña de Condición de los amantes con la que he contribuido a este número de Gesto:

martes, 8 de abril de 2025

El fisioterapeuta

El fisioterapeuta siempre me había parecido una figura abstrusa y lejana. Sobre todo, lejana. Eso de que tuvieran que removerte los huesos (algo que antes hacían los osteópatas, una especialidad que ha caído en el olvido) se me antojaba propio de los ancianos y los deportistas profesionales, ambos castigados por una vida de sacrificio. Y yo no era, todavía, un viejo ni sería nunca un deportista profesional. Pero ahora que he alcanzado una edad incipientemente provecta (el adverbio "incipientemente" me recuerda siempre los exámenes médicos que nos hacían en el colegio, que decían, sin fallar uno, que tenía los pies "incipientemente planos"), el fisioterapeuta se ha convertido en un acompañante fiel. De momento, ya me ha atendido por un codo de tenista (que alguien que nunca ha sido ni será deportista profesional desarrolle un codo de tenista, es uno de los misterios de mi vida; aunque no, no lo es: solo fue la consecuencia de mirar la tele [o Netflix] todas las noches, tumbado como los romanos en el sofá, con la cabeza apoyada en un brazo: se conoce que el máximo sedentarismo de Eduardo Moga tiene las mismas consecuencias que los máximos logros de Rafa Nadal), una muñeca estropeada (por una caída en una playa de guijarros de la Costa Brava a la que me llevaron mis hijos, que querían que experimentara no las comodidades burguesas que siempre persigo, sino los insólitos placeres de una cala salvaje; y vaya si los experimenté) y ahora una tendinitis en un dedo de la mano. Esta tendinitis ha vuelto a demostrar que, si uno se esfuerza lo suficiente, siempre puede convertir un pequeño contratiempo en un gran problema. Porque la dichosa tendinitis empezó siendo una leve molestia en la base del dedo corazón de la mano derecha, con la que manejo el ratón del ordenador. Este manejo reiterado (todas las tendinitis, al parecer, se producen por repetir muchas veces el mismo gesto), con el que mantenía el dedo crispado, afectó al tendón y me llevó a buscar en una farmacia especializada en ortopedia (para ganar tiempo: que me viese médico del seguro me habría llevado bastantes días; ah, cuánto daño ha hecho, y sigue haciendo, la necesidad de retribución, o de cura, inmediata) el remedio para mi mal. La férula que me recomendaron, demasiado corta, me sentó como un tiro: no solo no resolvió el problema, sino que lo agravó. Cuando me la retiré, el dedo parecía una morcilla y apenas lo podía mover. La breve tendinitis del principio se había convertido en una tendinitis de caballo, y eso que los caballos no tienen dedos. Y ahí entró en acción Antoni, mi fisioterapeuta, un hombre joven y dinámico que atiende en un consultorio inmaculado, en una de las principales vías de la ciudad. Antoni, como todos los fisioterapeutas, tiene algo de médico y algo de torturador, algo de masajista y algo de verdugo, algo de sacerdote y algo de demonio. Antes de empezar, te pregunta siempre si estás preparado, como si fueras a acometer una misión difícil en las profundidades abisales o en el espacio exterior. Es una pregunta inquietante, pero que uno deja pasar, probablemente pensando en el alivio que sentirá luego. A continuación, Antoni se esfuerza por relajar la tensión que la pregunta haya podido causar en ti. Tiende una sábana de papel en la camilla en la que practica sus habilidades (decir "ejecuta sus habilidades" habría sido seguramente más preciso, pero también más alarmante) y te ordena suavemente que te tumbes. Te pone en cojincillo debajo de los pies para que estés más cómodo (y quizá también para que la sangre no se vaya a la periferia del cuerpo y te ayude a soportar el castigo que está por llegar) y se sienta tranquilamente a tu lado. Todo es sosegado y pacífico en esta primera fase, incluso en los primeros momentos en que te coge la mano y la palpa y escruta, como si acariciara a un gato. Pero, sin solución de continuidad, Antoni empieza a hurgar. Y hurgar quiere decir apretar, estirar, retorcer, doblar. Es sorprendente el número de huesos, huesecillos, tendones, cartílagos, nervios, venas y articulaciones que participan en el movimiento de un dedo, de un simple dedo. Y todos ellos duelen si se les aplica la presión o la torsión adecuadas. Aunque, desde luego, el que más duele es el directamente afectado, el dedo corazón. Tanto Antoni como yo sabemos perfectamente dónde está el máximo punto de dolor: Antoni solo tiene que oprimirlo ligeramente para que yo gima (o incluso grite, cuando el dolor supera mi deseo de preservar la dignidad). No lo hace a menudo, sino que se esfuerza por mejorar todo cuanto rodea a ese punto aflictivo, aunque mejorar signifique atormentar: por el dolor a las estrellas, podría ser el lema de los fisioterapeutas, remedando el senequiano per aspera ad astra: por las dificultades a las estrellas. En el caso de los fisios, la frase estaría doblemente justificada, porque no solo se llega a un lugar elevado y mejor gracias a la manipulación, sino que gracias a la manipulación ve uno las estrellas. Me admira también el autocontrol con el que trabaja Antoni. Uno tiene siempre la impresión de que, con apenas un giro de la mano, podría partirte todos los huesos de la tuya. Y, cuando está forzando una articulación, cosa que, por desgracia, sucede muy a menudo en nuestras sesiones, sé que, un milímetro más allá, la articulación ya no estaría forzada, sino rota. Y todo eso Antoni lo hace sin ver, realmente: ve la mano, el exterior recubierto de piel (y algunas venas protuberantes), pero no los órganos sobre los que trabaja, no los objetos que manipula, ni, por lo tanto, el efecto que tiene esa manipulación. Aunque su ceguera es muy distinta de la mía: él ve más allá de las cosas, como si tuviera rayos infrarrojos en las manos; yo veo más allá del mundo, porque veo las estrellas. A veces, Antonio no tiene bastante con sus herramientas naturales —con sus manos— y ha de recurrir a garfios específicos de su profesión, que no puedo evitar que me recuerden a los bisturíes y berbiquís (y otros espeluznantes aparatos, cuya función prefiero ignorar) que se despliegan ante nosotros cuando, en las películas, un malo torturador, valga la redundancia, abre el maletín en el que lleva el instrumental. En concreto, Antoni usa uno, muy fino y rematado en curva, como un báculo en miniatura, con el que trabaja "a más profundidad", como se preocupa por indicarme. Sus explicaciones no siempre me tranquilizan. Pero Antoni no solo me aclara, durante la sesión, lo que hace, sino que también se deja llevar, entre melancólico y excitado, por el recuerdo de su último viaje o de su última excursión en kayak. Aunque tampoco estoy seguro de que lo que me cuentan los profesionales mientras trabajan me ayude a relajarme, sin duda prefiero los relatos de Antoni a los de los cirujanos que me operaron de fimosis (hace muchos años, pero no lo he olvidado), que hablaron del último pollo que habían trinchado (algo ciertamente preocupante, considerando lo que tenían entre manos), o de las dermatólogas que me quitaron una verruga peligrosa de la espalda y que aprovecharon la ocasión para intercambiar confesiones sobre los novios respectivos, como si no tuviesen en la camilla a una persona que oía y entendía, sino una tabla de planchar. Cuando la sesión acaba, no puedo reprimir el alivio. Ni Antoni tampoco, supongo. Pero el dedo está mejor: menos hinchado y más flexible. Y, lo que es más sorprendente, no me duele. Aquí también procedería aquel gran verso de Pepe Hierro: "Llegué por el dolor a la alegría". Los hierros de Antoni, y su minuciosa habilidad, han obrado el milagro. Pago sin dolor y me llevo un par de sugus de su mesa. La próxima sesión no es hasta la semana que viene. Alabado sea el Hacedor.

miércoles, 2 de abril de 2025

Los catalanes y la esclavitud

El ayuntamiento de Barcelona, siempre partidario de las buenas causas, ha organizado en el Museo Marítimo de la ciudad una exposición sobre la participación de los catalanes en el infame negocio de la esclavitud, y acudo hoy a visitarla en compañía de mi buen amigo Juan Carlos. La exposición, titulada “La infamia”, es breve, casi mínima: apenas cuatro salas, no muy grandes, en el vasto espacio del Museo, que habría dado para alojar mucho más material. Parece una iniciativa realizada para acallar una mala conciencia histórica antes que para dar a conocer, con una largueza condigna de la magnitud de la tragedia, una realidad secular y atroz que supuso la vejación, la tortura y la muerte de millones de personas, en la que, en efecto, participaron muchos más catalanes de los que se nos había dicho hasta ahora. De hecho, ese parece ser el interés primordial de esta exposición: identificar a los catalanes que, como capitanes de los barcos negreros o empresarios que compraban y vendían esclavos, se lucraron —en muchos casos, se hicieron millonarios— con aquel comercio inmundo, y que habían permanecido siempre en la sombra o, mejor aún para ellos, en el anonimato. (Los catalanes se incorporaron tarde al tráfico de esclavos: en 1789, en el Río de la Plata, y, a partir de 1810, en Cuba; no obstante, compensaron esta incorporación demorada con una eficacia propia de su reconocida laboriosidad). Por eso numerosas cartelas e inscripciones en los paneles de las salas —impregnadas de lenguaje no discriminatorio: hablan de “personas esclavizadas”, no de “esclavos”, y son poco asépticas: a menudo no pueden reprimir la indignación— los enumeran: los nombran. Y así surgen apellidos muy reconocibles en la sociedad catalana: Vidal, Riera, Freixas, Rovirosa, Manegat, Roig, Milà y un largo etcétera, encabezados todos ellos por el tristemente famoso Antonio López y López, marqués de Comillas (título que le fue otorgado por Alfonso XII en 1878), que obtuvo pingües beneficios con la compraventa de negros en Cuba, y que fue uno de los promotores del Círculo Hispano Ultramarino, lo más cercano que ha habido a un partido negrero en España. Siendo López vicepresidente de ese abominable Círculo (y Juan Güell, el del park, presidente), se nombró socio de honor al periodista y escritor José Ferrer de Couto, autor de un libro prolija y reveladoramente titulado Los negros en sus diversos estados y condiciones, tales como son, como se supone que son y como deben ser (del que la exposición muestra un ejemplar de la segunda edición, de 1864), que representaba muy bien las ideas del Círculo y del propio López. Sostenía que a los africanos no podía hacérseles mejor favor que “arrancarlos de los altares del Demonio y trasplantarlos a tierras cultas donde al fin alcanzaban el conocimiento de Dios y de la vida social, por los caminos de la religión y el trabajo". El tal Ferrer ni siquiera utilizaba la palabra “esclavitud” para referirse a aquel horror. Prefería llamarlo “institución organizada del trabajo forzoso de negros”. La estatua que se le erigiera a Antonio López en 1884, obra de Frederic Marés, y que desde 1940 —gracias a Franco, siempre promotor de toda suerte de esclavitudes— presidía la plaza homónima de Barcelona, fue beneméritamente retirada por el ayuntamiento en 2018 y hoy descansa en un almacén municipal. Del insigne empresario, banquero, senador, grande de España y negrero, “La infamia” recoge uno de los muchos óleos que se le dedicaron, de 1881, en el que aparece con barba cuidada, levita negra, la mano napoleónicamente en el pecho y, en general, un porte distinguidísimo, y también una fotografía de cuando la grúa del consistorio retiró su escultura, asimismo egregia, pero inevitablemente cagada de palomas. La exposición se abre con otro óleo, de la reina María Cristina y Alfonso XIII niño, vestido de niña, como se hacía entonces con los varones de alcurnia, destinados a importantes hitos futuros. El cuadro data de 1888, el año de la primera Exposición Universal de Barcelona, muchas de cuyas obras y edificios, como el Gran Hotel Internacional o la propia estatua de Antonio López, fueron financiados por el capital obtenido con la ignominia de la esclavitud. (Recuerdo haber pensado lo mismo cuando vivía en Londres y paseaba por sus calles repletas de magníficos palacios: tras las fachadas con columnas, las pulquérrimas pizarras y los mármoles de Carrara, latían la esclavitud, la explotación colonial y la piratería). “La infamia”, pese a su laconismo, aporta datos reveladores: entre los siglos XVI y XIX, doce millones y medio de personas fueron esclavizadas y trasladadas por los poderes coloniales de África a América. España contribuyó vigorosamente a este abyecto tráfico de seres humanos desplazando y sometiendo a un millón de esclavos. La travesía desde los puertos del África Occidental, donde se concentraban la mayor parte de los esclavizados por los árabes y los europeos (y por no pocos jefes tribales africanos), y donde los catalanes tenían numerosas factorías —así se llamaba a los enclaves en que se los encerraba hasta que pudieran ser embarcados en las goletas y bergantines que los transportaban—, hasta las costas americanas, donde eran vendidos a comerciantes especializados o en pública subasta, duraba entre dos y tres meses. Las condiciones de este viaje eran tan atroces que se estima que entre un 10 y un 25% de la carga moría, por enfermedad, maltrato o inanición. Los esclavos, cargados de cadenas, eran amontonados en las bodegas, pero no al buen tuntún, sino científicamente, aprovechando el menor espacio para situar los cuerpos, de forma que no quedara ni un centímetro cuadrado de la siempre húmeda tablazón sin carne humana. Algunos planos de varios barcos negreros, como el francés, de encantador nombre, La Marie Séraphique, reflejan muy bien la disposición de los esclavos como piezas de un tenebroso tétrix, encajados y alineados sin compasión, igual que ladrillos en una obra. Comparados con cómo iban aquellos desventurados, nuestros viajes diarios en los atiborrados Ferrocarriles de la Generalitat (o, peor aún, en los Cercanías de Renfe) son un modelo de desahogo y comodidad. La exposición también despliega algunos de los muchos instrumentos que los traficantes utilizaban para controlar a los esclavos, y que, vistos así, desnudos, férreos, cercanos, ponen los pelos de punta: esposas, tobilleras, látigos, grilletes. “La infamia” aporta igualmente algunos ejemplos de control ideológico, es decir, de esos otros instrumentos, quizá más importantes todavía, necesarios para convencer a todo el mundo —desde los propios esclavos hasta la opinión pública— de los beneficios de la esclavitud: por ejemplo, libros que justificaban la peculiar institution, como la llamaban los esclavistas estadounidenses —el libro de Ferrer de Couto es uno de ellos—, obras cómicas y populares que presentaban al negro sonriente y pintoresco, sometido a la superior inteligencia del blanco, como El negrito aplicado o las aventuras de Tintín en el Congo, o algunos de los productos, de consumo masivo, que explotaban el simpático exotismo del negro, como los legendarios Conguitos (de los que yo me he inflado de niño, sobre todo cuando iba a ver películas al cine del colegio los sábados por la tarde; una bolsa valía un duro). Al llegar a Cuba, donde se concentraba buena parte del tráfico negrero español, los esclavos se destinaban al servicio doméstico de los burgueses peninsulares y criollos, y al trabajo en los cafetales e ingenios azucareros de la isla. Estos ingenios eran haciendas coloniales que funcionaban con mano de obra esclava. El más grande y famoso era el “Flor de Cuba” —otro nombre delicioso—, fundado en 1838 por la familia Arrieta, en el que, a mediados del siglo XIX, penaban más de cuatrocientos esclavos negros. Cuba era entonces el primer productor mundial de azúcar: la isla estaba recorrida de ingenios —en 1860 se contaban 1365—, y en todos el trabajo era esclavo (menos el de sus dueños y capataces y sus familias, y el de los muchos chinos que también se dejaban allí la piel, aunque estos recibían un salario; en el “Flor de Cuba”, por ejemplo, había casi doscientos de ellos). La esclavitud contó con el apoyo de la monarquía española desde que la iniciaran los portugueses en sus colonias, a principios del siglo XVI, y la exposición recoge, a título de ejemplo, una real cédula de 1804 por la que se prorroga lo dispuesto por Carlos IV en 1789 para el fomento de esclavos en las colonias americanas. Pero también están aquí los nombres (los nombres son muy importantes en esta muestra) de algunos de los principales abolicionistas catalanes, como Clotilde Cerdà o Antoni Bergnes de las Casas, cuya labor contribuyó a que la esclavitud —tras la muerte del escalofriante Fernando VII, hijo de Carlos IV— fuera definitivamente abolida en todos los territorios bajo soberanía española, como Puerto Rico, en 1873, y Cuba, en 1886 (los últimos de todos en acabar con la esclavitud, igual que habían sido los primeros en empezarla, fueron los portugueses: en Brasil, en 1888). En la España peninsular, ya lo había sido en 1837, aunque, curiosamente, no por una ley, sino por la publicación en la Gaceta de Madrid, el BOE de la época, del dictamen de una comisión legislativa. Al otro lado del Atlántico, este hito civilizador no llegaría hasta muchas décadas después, y se entiende: no era cuestión de acabar con un negocio tan próspero.